류경숙 개인전 : 나 여기 가고있다

2025.11.12~11.18

인사동 한국미술관 전관

그곳에 길이 있고

이른 아침 어슬렁어슬렁 마을 뒤 텃밭을 지나 외진 산길로 접어들었다. 사람들의 발길이 닿지 않은 호젓한 숲길이다. 경계가 보이지 않을 만큼 짙은 안개가 주위를 감싸고 조심스럽게 발길을 옮긴다. 발밑의 돌부리ㆍ풀 뿌리 등 장애물을 만나고 그렇게 한참을 걷다 눈앞에 큰 바위와 마주했다. 바위 틈새로 조그만 샘(泉)이 있다. 그 옆으로 굽어진 샛길을 따라 올라가자 탁 트인 넓은 평원이 펼쳐지고 갈대가 바람에 흔들리고 있다. 길은 여러 갈래나 되지만 만났다가 헤어지고 다시 만나니 어느 곳이 본래의 길인지는 모른다. 인생은 스스로의 길을 선택하고 그 길을 가야만 한다. 또한 길은 지나가는 통로이자 우리를 기다리고 있는 미래의 모습이다. ‘그곳에 길이 있고 나 여기 가고 있다.’

취정翠庭 류경숙(柳敬淑, 1966~)은 전남 화순에서 태어났다. 전통적 서법을 철저히 임모한 바탕에서 개성을 드러내는 서예의 현대성 문제를 고민하고 그 길을 찾아가고 있는 서예가다. 그는 현재 대한민국서예대전초대작가(서협)로 현대서예분과위원장을 맡고 있다. 1991년 한국 대만 초대교류전(臺灣)을 시작으로 지금까지 개인전 3회와 이백여 차례의 그룹전과 전통을 바탕으로 한 조형 실험을 통해 새로운 변화를 모색하면서 쉼 없이 자신만의 길을 찾아 발걸음을 옮겨가고 있다.

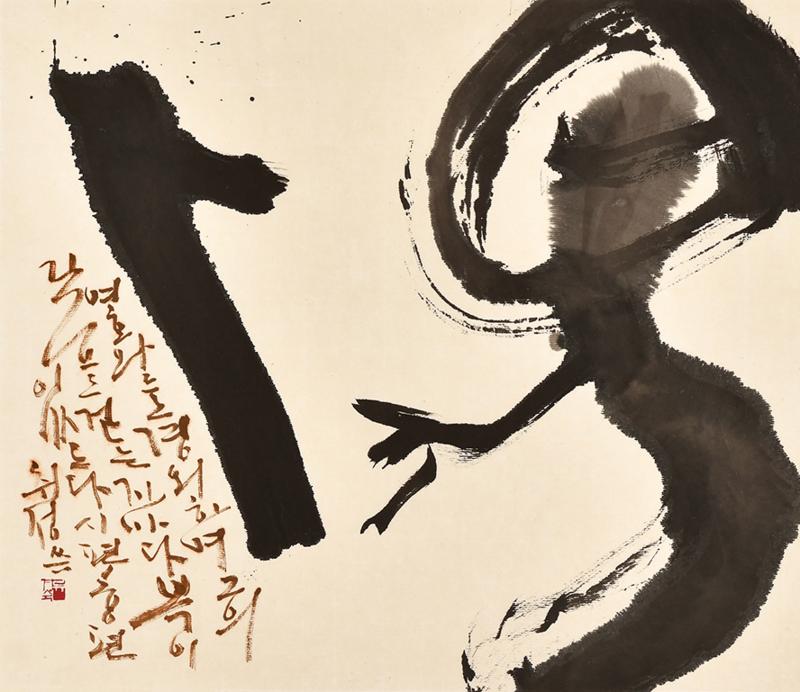

부친은 공무원을 하셨고 어린 시절 부친의 늘 붓 잡는 모습을 보아왔다. “어릴 적 막연히 좋아하고 즐겼던 전통서예를 1990년에 시작했다. 2007년 담헌湛軒 전명옥(全明玉, 1954~) 선생을 만나면서 조형의 변화를 모색했다. 담헌 선생을 찾은 이유는 창작에 대한 목마름 때문이다. 선생을 통해 지금의 나를 발견한 것이다.” 그는 늘 존경, 사랑을 생각했고, 작품 <외畏>(그림1)에는 오래전부터 생각해 왔던 존경과 사랑의 마음을 ‘외畏’자로 표현했다.

그림1. 외 畏 Awe 2025, 화선지에 먹, 41×35㎝

그림1. 외 畏 Awe 2025, 화선지에 먹, 41×35㎝

취정은 말한다. “그동안 드러내는 것만 좋아했는데 이제는 보이지 않는 것을 생각해본다. 물의 깊이는 겉에서 보면 알 수 없다. 겉은 찰랑거리면서 흔들지만, 그 아래는 적막寂寞하다. 그래서 물을 좋아해 호를 ‘무울’이라 했다. 겉에서 쉽사리 심연深淵의 깊이를 짐작하지 못하듯 서예의 깊이를 알 수 없다. 그것이 서예의 힘이고 그래서 서예를 좋아한다." 라고 말했다.

그의 작품 <물처럼>, <맹물> <정井>(그림2) 등의 작품에서 볼 수 있듯이 ‘물’이 가지고 있는 함의를 자신의 서예적 조형감으로 표현하고 있다. <정井>을 보면 문자의 형상形象 너머의 심상心象을 보여준다. ‘정井’자를 반복하고 재구성해 작품을 할 때의 작가의 심정心情을 말하고 있는듯하다.

피에르 쌍소(Poerre Sansot, 1928~2005)는 “자신이 어디로 가는지 모르는 사람, 그래서 자신의 목적지를 정확히 말해 줄 수 없는 그런 사람이 더 좋다. 아직 그에게는 모든 것이 가능하다. 끝까지 그의 걸음을 안내하는 것은 운명이지 결코 한 과제의 성취가 아니다. 그의 걸음은 열정 없이 방황하는 것처럼 보이지만, 언젠가는 그가 자신도 모르게 추구하고 있던 게 무엇이었는지 발견하게 해 줄 것이다.……길을 잃고 헤매는 것을 두려워하지 않는 사람만이 새로운 길을 만들어 낼 수 있으리라.”

어느 것이나 길이면서 길이 아니다. 이내 실타래가 얽히듯 여러 갈래 길이 나타났고 한 길을 선택하여 발길을 옮겼다. 다른 길은 어땠을까 생각해 본다. 자신은 그것을 선택했고 그 길을 따라 얼마나 걸었을까? 이름 모를 새 소리에 소스라치게 놀라는 자신을 발견한다.

그림2. 정 井 Well 2019, 화선지에 먹, 담채, 70×135㎝

그림2. 정 井 Well 2019, 화선지에 먹, 담채, 70×135㎝

나 여기 가고 있다

문자의 변천은 사회생산력의 발전과 인류 생활의 빠름에 따라 번거로움을 단순화하는 대로 나아갔다. 글씨를 쓸 때 문자의 형체形體에 따라 그 점획의 대소大小ㆍ장단長短ㆍ소밀疏密에 따라 조율한다. 힘은 물리영역에서 존재할 뿐만 아니라 심리영역에서도 존재한다. 심리영역에서의 힘을 지각력知覺力이라 한다. 지각력이란 예술 분야까지 연관되어 있으며, 서예에서 감지하는 힘의 감각ㆍ힘의 방향ㆍ힘의 동태가 모여 변화하는 힘의 아름다움이다. 이같이 서예 작품은 시간의 순서에 따라 드러나는 하나의 지각양식으로 평정平正과 험절險絶로 나타난다.

취정의 작품을 보면 점과 획이 만나고 부딪치면서 만들어낸 시간성과 공간성의 조율調律을 읽어낼 수 있다. 그의 세 번째 개인전 ‘나 여기 가고 있다’는 서예가로서 자신의 존재를 확인시켜주는 자리가 될 것이다. 김추인의 시 「달팽이의 말씀」을 보자. “그의 문체는 반짝인다. 은빛이다. 또 한 계절 생을 건너가며 발바닥으로 쓴 단 한 줄의 선연한 문장 나 여기 가고 있다”라는 내용이다. 작품 <달팽이 말씀>을 보면 ‘와蝸’자를 재구성해서 현대적 감각으로 조형화시키고 있다. 비록 자신의 길과 다르더라도 달팽이처럼 자신만의 속도로 묵묵히 길을 가는 이들이 세상의 미래를 반짝이게 하는 것이 아닐까?

취정은 “내가 생각하고 작업하고 있는 ‘현대서예’란 전통을 풀어서 현대적 감성과 회화성을 불어넣어 내 감정을 조형적으로 표현하는 것이다. 더 나아가 문자의 특징, 고유성을 가지고 자신의 삶의 이야기로 치환시키는 부분이 있다. 전통에서 하지 못하는 문자의 추상적 표현이다. 그래서 조형을 고민하고 심상心象을 생각한다. 그때의 불안한 마음 답답한 마음을 표현하는 것이다. 삶의 일상에서 예사롭지 않게 보는 것, 여행에서 느낀 것을 표현한다.”라고 했다.

21세기 동시대 서예에서 쓰는 것은 더 이상 이 글자를 읽기 위한 가독성에만 머물지 않는다. 그것은 작가 자신이 왜 이 글자를 선택했고, 이 글자를 쓸 때 무엇을 체험했는지, 이 글자의 표현력이 무엇인지에 달려 있는지에 대한 고민을 풀어내는 것이다. 이것이 바로 서예의 모더니티modernity다. 일본의 전위파 서예가 우에다 상지(上田桑鸠, 1899~1968)의 작품 <사랑>을 보자. 자식이 부모님을 따라 걸을 때 애틋한 자세와 양보의 감정을 세 개의 입구와 비슷해 ‘품品’자로 썼다. ‘품品’자의 형태를 빌려 사랑의 이미지를 표현한 것이다. 그의 작품은 단순한 ‘사랑’이라는 글자를 쓰지 않고, 세 개의 이미지를 그렸는데, 이는 세 개의 입과 비슷하여 하나의 ‘품品’이라는 글자로 합쳐진 것으로 ‘품品’자 자체와는 아무런 관련이 없고 ‘품品’자의 형태를 빌려 사랑의 이미지를 표현한 것이다. 이는 기성의 예술 관념이나 형식을 부정한 혁신적인 것으로 다양한 동서 미술의 양식을 받아들여, 전통을 재구성하는 작업을 통해 서예의 확장성을 열 수 있다.

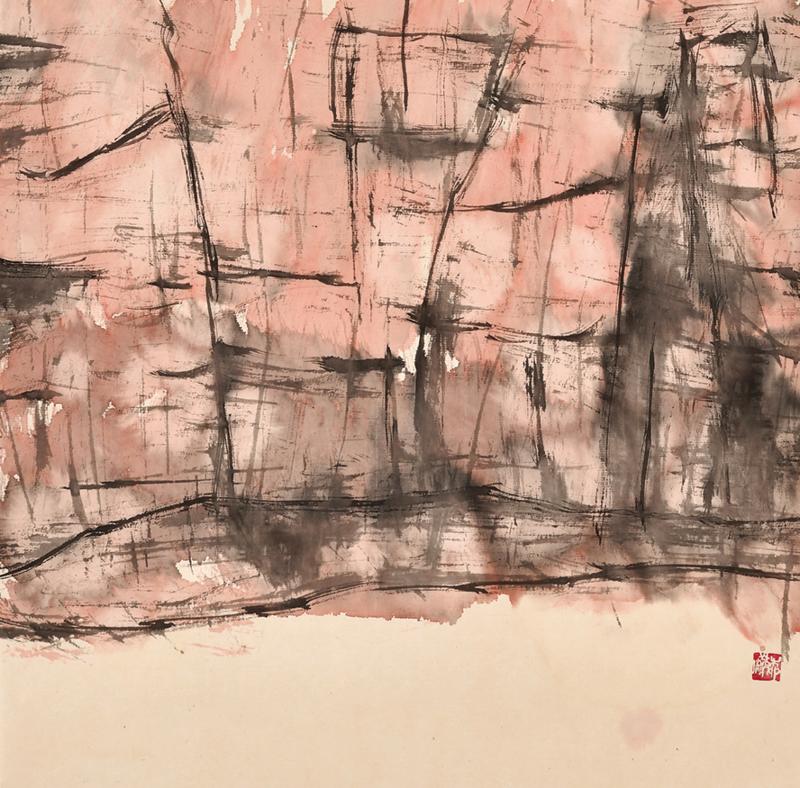

그림3. 천자문 부분 The part of the Thousand Character Classic 2021-2024, 화선지에 먹. 담채, 35×34㎝×8

그림3. 천자문 부분 The part of the Thousand Character Classic 2021-2024, 화선지에 먹. 담채, 35×34㎝×8

이번 개인전에 주목할 작품은 <천자문>(그림3)으로 100미터에 달하는 대작이다. “2021년 코로나로 전 세계가 펜데믹pandemic의 혼돈 속에 있을 때, 나 역시 고립된 시간 속에서 자신을 돌아보는 시간을 갖게 됐다. 그동안 서예의 현대성 문제에 고민했고 천자문을 나만의 미감으로 풀어야겠다고 생각했다. 2021년 3월 21일에 붓을 들기 시작해 4字를 한 작품으로 더 나아가 8字를 한 작품으로 연결 지어 가면서 현대서예 천자문 작업의 긴 여정旅程에 나서게 되었고 4년에 걸쳐 100여 미터의 대작을 완성하게 됐다.”라고 했다. 지금까지 천자문 작품은 오체로 표현하는 데 머물러 있었는데 그는 그동안 고민해 왔던 현대적 미감을 드러내는 조형의 실험을 통해 공간의 변화를 추구하고 있다는 점이다.

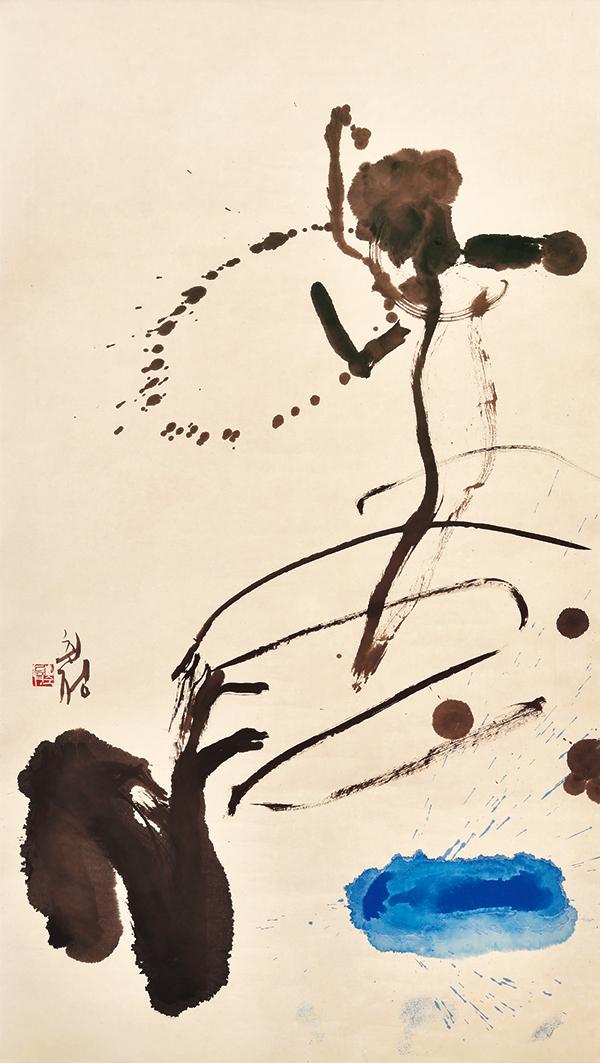

음악과 문학작품에도 여백이 있다. 음악에서의 여백은 쉼표다. 쉼표는 음악에서 음을 내지 않은 것과 그 길이를 나타내는 표를 말한다. 음표와 음표 사이에서 느껴지는 울림이다. 그리고 자연에도 여백이 있다. 자연에서의 여백은 정적인 것과 동적인 것 사이에 존재한다. 취정의 작품에서 주목할 점은 바로 ‘여백餘白’이다. 그의 작품에서의 선과 형 사이에 존재하는 여백은 드러남과 숨김 사이에서 벌어지는 획의 긴장감과 유연함이다. 획의 생성과 공간의 생성은 동시에 일어난다. 그 사이에 여백이 존재한다. 그래서 그의 작품의 여백은 시간성과 공간성을 동시에 가지고 있으며 시간과 공간을 잇대어준다. 작품 <나르샤>(그림4)는 붓이 리듬을 타고 순간적인 붓질이 만들어내는 자연스러움을 보여준다. 즉흥성, 우연성이 만들어내는 필연적 결과물이다. 이는 수십 년의 붓질과 조형에 대한 고민에서 나온 것이다.

태고의 흔적 Vestiges of ancient times 2025, 화선지에 먹, 담채 34×35㎝

태고의 흔적 Vestiges of ancient times 2025, 화선지에 먹, 담채 34×35㎝

예술가는 몸과 마음으로 자신만의 고유한 작품을 만들어 간다. 20세기 현대미술은 형식ㆍ색채ㆍ소재에서 화폭을 평면에 가두려는 이전의 한계를 뛰어넘어 ‘아름다운 기술’에 머물지 않고 창의성을 발휘하여 새로움을 향해 나아갔다. 작가가 만들어낸 작품은 비교적 짧은 시간에 이뤄지지만, 몸과 마음으로 만든다는 점에서 작가의 삶을 드러내는 것이다.

21세기 동시대 현대미술에서 주목해야 할 점은 여백이다. 여백은 형상 너머의 보이지 않는 비물질ㆍ비대상을 객관화해 드러내는 것이다. 여백의 미를 가장 잘 함유하고 있는 것이 서예다. 그래서 서예는 공간예술이요, 시각예술이요 몸짓으로 만들어내는 공간에 내적 감성과 생각을 담아낸다.

그림4. 나르샤 Soar 2023, 화선지에 먹, 담채, 122×70㎝

그림4. 나르샤 Soar 2023, 화선지에 먹, 담채, 122×70㎝

길 없는 길에서 만나는 것

사진예술은 흔히 기다림의 미학이라고 한다. 빛의 상태에 따라 시시각각 변하는 피사체에서 원하는 이미지를 얻기 위해 몇 시간, 또는 몇 날을 기다려야 한다. 필름에 투사된 빛과 그림자는 암실 속에서 긴 숙성의 시간을 거쳐 인화지 위에 비로소 구현된다. 기다림에서 여백이 만들어진다.

자신만의 목소리를 찾아라. 그리고 그 목소리를 과장해 보라. 예술가는 항상 주변을 탐구하고 당신은 누군가의 주된 스타일이나 아이디어를 보여주는 변변찮은 예가 되고 싶지 않을 것이다. 한 번도 옆길로 새지 않는 것보다 길을 잃는 편이 낫다. 예술에는 로드맵road map은 없고 길을 잃어봐야 한다. 작가의 상상력과 주변 환경 사이에서 끊임없이 눈금을 재조정하는 연습을 해야 한다. 시인 고정희(高靜熙, 1948~1991)는 「모든 사라지는 것들은 뒤에 여백을 남긴다」에서 “……오 모든 사라지는 것들 뒤에 남아 있는 둥근 여백이여 뒤안길이여 모든 부재 뒤에 떠오르는 존재여 여백이란 쓸쓸함이구나 쓸쓸함 또한 여백이구나 그리하여 여백이란 탄생이구나……

취정은 많은 길 가운데 한 길을 선택했고 그 길을 묵묵히 걸어가면서 자신만의 여백을 만들어가고 있다. 길에서 호수를 만났다. 호수를 가르는 미세한 파동을 감지한다. 작품의 변화는 크고 작음, 형식에 있는 것이 아니다. 자신의 내적 울림을 작품에 진정으로 담아내는데 있다. 울림이 파장을 만들고, 그 파장은 또 다른 울림을 만들어낸다. 또 다른 울림의 파장을 기대해 본다.

- 김찬호 (미술평론가)

류 경 숙 柳敬淑 아호 : 취정 (翠庭), 무울

개인전 : 2025 나 여기 가고 있다 (한국미술관), 2020 각양각색전 (한국미술관), 2018 기획초대전 (다원갤러리)

단체전 : 1991 한국 대만 초대교류전(대만) 시작으로 초대,기획, 국제교류전 및 단체전 200여회

저서 : 현대서예 천자문 2025

운영 심사 : 대한민국서예대전 심사, 5.18 휘호대회 운영, 심사 외

현재 : 한국서예협회 현대서예 분과위원장, 인천지회부지회장