서예가이자 전각가인 국당 조성주(한국서예가협회 회장 · 철학박사) 작가가 2014년에 ‘불광(佛光)’이라는 주제로 인사동의 한국미술관 전관에서 2주간 전각 작품을 전시한 적이 있었다. 2,000여 일에 걸쳐 옥돌에 『묘법연화경』(이하 법화경) 7만여 자를 새겨 도형화한 작품으로 한국 기네스북에 오르기까지 한 작품이다.

나는 6년에 걸친 그의 작업과정을 촬영하면서 『묘법연화경』을 접하는 기회가 있었는데 「견보탑품」에 다보불(多寶佛)과 석가불(釋迦佛)이 허공회에서 『묘법연화경』을 설하였다는 내용 중에 “석가여래 상주설법(釋迦如來 常住說法)”과 “다보여래 상주증명(多寶如來 常住證明)”의 내용을 읽어 보았다. 이러한 장면을 형상화한 대표적인 탑이 경주 불국사에 있는 석가탑과 다보탑이다. 석가탑은 『묘법연화경』을 설하고 있는 석가여래를 상징하고, 다보탑은 그의 설법 내용이 진실임을 증명하고 찬탄하는 다보여래를 상징한다.

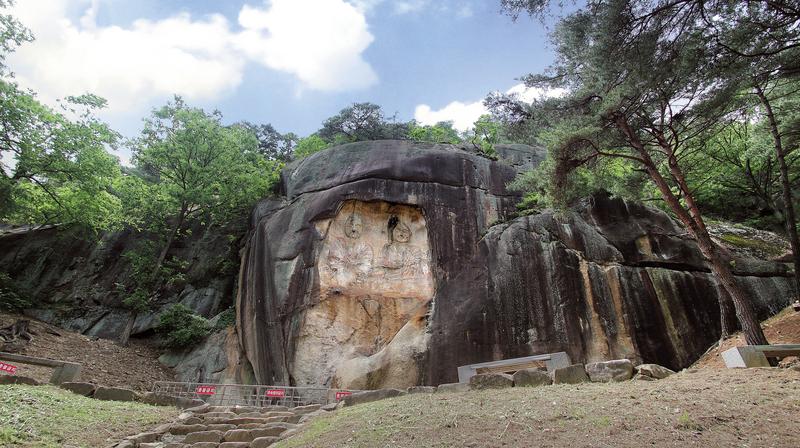

원풍리 마애이불병좌상

원풍리 마애이불병좌상

우리나라의 마애불 중에도 『법화경』에 나오는 다보여래(多寶如來)와 석가여래(釋迦如來)의 설화에서 두 여래가 만난 예술적 표현으로 조성된 ‘마애이불병좌상(磨崖二佛並坐像)’이 있다. ‘이불병좌상’은 중국 북위시대에 성행하였고, 우리나라에서는 삼국시대에 『법화경』의 전래와 함께 이불병존 도상이 수용되어, 통일신라시대부터 조선 후기까지 꾸준히 제작되었다. 현존하는 작품은 불상과 불화 모두 25점 정도가 남아 있으며, 대표적인 것은 발해의 동경(東京) 용원부(龍原府) 유지에서 발견된 높이 29cm의 이불병좌상(도쿄국립박물관 소장) 등이 남아 있으며, 마애불로 조성된 것은 충북 괴산군에 있는 ‘괴산 원풍리 마애이불병좌상’과 ‘파주 용미리 마애이불병입상(坡州龍尾里磨崖二佛立像)’ 2기가 있다.

이곳 마애이불병좌상에 대해서는 1919년 조선총독부에서 발행한 『조선지지자료(朝鮮地誌資料)』에 처음 언급되었는데, 연풍군의 고적명소로 “佛堂 붓쳐당이 在新豊홈”이라고 간략하게 적혀 있다.

다른 기록으로는 한글학회에서 1970년에 간행된 『한국지명총람(韓國地名總覽)3』 충북편 57쪽에 다음과 같은 내용이 적혀 있다.

“고려 말에 나옹대사(懶翁大師)가 이곳에 상암사(上庵寺)를 짓고 이어 이 부처를 새겼다 하며, 임진왜란 때 이여송(李如松)이 이 부처를 보고, 모양이 장사처럼 되어서 앞으로 이 근처에서 장사가 많이 나겠다 하여, 부처 뒤에 혈을 지르고, 부처의 코를 떼어버렸는데, 1949년에 상암사 주지 최태순(崔泰淳)이 양회로 코를 만들고 채색을 하였으나 비바람에 씻겨 퇴색되었다.”

괴산 지역은 켜켜이 산으로 둘러싸인 오지로, 속리산과 소백산맥이 뻗어 나와 문경과 경계를 이루고 서쪽으로는 음성, 증평으로 작은 산들이 이어진다. 경북 문경에서 조령(문경세재)을 넘으면 괴산에 이르는데 이 길은 예부터 주흘산과 조령 사이로 난 관문을 이용해 경상도에서 한양길로 이어지는 교통의 요지였다. 건너편 산기슭에는 거북바위가 있고 위쪽으로는 수옥폭포가 있다.

마애불은 조성 위치에 따라 ‘은일형’, ‘산마루형’, ‘길목형’ 등 세 부류로 나뉘는데, 이곳 마애이병불좌상은 ‘길목형’으로, 길목을 오가는 사람들의 안녕과 무사함을 기원하기 위해 조성되었을 것이다.

얼굴에 총탄 흔적이 보이는 다보불과 석가불

얼굴에 총탄 흔적이 보이는 다보불과 석가불

푸릇한 계절의 색이 산과 하늘에 어우러진 5월에 이 신비한 마애불을 찾아 중부내륙고속도로를 달리다 연풍IC를 빠져나와 괴산군 연풍면 원풍리를 지나는 4차선 중원대로에서 분기된 작은 길로 5분 정도 가니 수안보로 넘어가는 소조령 밑에 3번 지방도로변에서 마애불 안내판이 보인다. 도로 아래는 원풍천의 시원한 물줄기가 길게 흐르고 있다. 차를 멈춰 근처 작은 주차장에 주차하고 도로를 건너니 지상에서 6.5m 정도의 높이에 있는 작은 솔버덩(소나무가 있는 작고 평평한 언덕) 위에 크고 긴 바위가 나를 압도한다. 계단을 올라가 보니 지상에서 7m 높이에 6×5.5m 넓이로 화강암 앞면을 우묵하게 파서 방형(方形)의 감실(龕室)을 마련하여, 그 속에 결가부좌(結跏趺坐)한 불상(佛像) 2구를 반육각(半肉刻)으로 배치한, 우리나라에서는 보기 드문 이불병좌상(二佛並坐像)이 나를 내려다본다.

촬영하기 전에 전체를 둘러보니 높이 12m, 길이 30m 정도 되는 화강암의 긴 형태는 열차 모양으로, 전면에 새겨진 두 부처는 열차를 운전하는 기관사처럼 보인다. 따라서 이 긴 바위는 불국열차(佛國列車)로, 두 부처는 두 기관사로서 뭇 중생들을 사바세계(娑婆世界)에서 피안(彼岸)으로 인도하는 ‘석가여래’와 ‘다보여래’가 아닐까 생각해 본다.

조각 수법은 평면적으로 양감이 거의 드러나고 있지 않지만, 머리는 소발이며 낮은 육계가 있다. 언뜻 보면 순박한 시골 아저씨를 닮은 펑퍼짐한 얼굴에 사색하는 듯한 가늘고 긴 눈을 가진 오른쪽 불상의 표정은 “어서 오셔유” 하며 은근한 미소로 반겨주는 표정이며, 왼쪽의 불상은 “음~ 반갑네” 하며 짐짓 근엄함을 지어 보이는 표정으로, 두 부처의 얼굴 전체가 평온하고 완강하면서도 한결 자비로운 느낌을 준다.

코는 얼굴에 비해 유난히 커서 갖다 붙인 듯 오똑하다. 전엔 큰 코가 떨어져 없어진 걸 최근에 다시 붙였다 한다. 코가 없어진 것에 대해선 임진왜란 때 지원군으로 온 명나라 장수 이여송이 근처를 지나다가 장수처럼 힘있게 생긴 이 불상들 덕분에 인근에 장사가 많이 나겠다며 불상 뒤쪽의 혈을 찌르고 불상의 코를 떼어버렸다는 전설이 있다.

코밑으로는 팔자 주름이 표현되었다. 귀는 어깨 위까지 길게 늘어져 있고 희미하게나마 본 모습이 남아 있는 목의 삼도 밑에 일직선으로 뻗은 넓은 어깨, 평평한 가슴의 당당한 신체를 갖추어 고려시대 불상의 특징이 잘 나타나 있다. 법의는 남쪽 좌상은 통견, 북쪽 좌상은 우견편단이며, 수인은 분명하지 않다. 다만 북쪽 좌상은 오른팔을 90° 가까이 꺾어 손 위에 무엇을 올려놓은 듯한 모습이다. 왼손은 윤곽으로 보아 수평에 가깝고, 오른손은 밑을 향하고 있다. 부처의 두광(頭光)에는 70cm 크기로 각각 5구의 화불(化佛. 작은 부처)이 좌대나 광배 없이 새겨진 것으로 보이나 이 또한 풍화에 마모되어 윤곽만 희미하게 보인다.

2019년 괴산군에서 3D로 실측한 사진을 보면 머리에 고깔모자 세 개를 합쳐 놓은 것 같은 높은 삼산형 보관을 착용하고 있는 협시 보살이 불상 양쪽에 조각되어 있음을 볼 수 있으나 이 역시 마모가 심해 맨눈으로는 확인하기가 힘들다.

아무튼 이러한 형태로 볼 때 모두 14구의 불상이 조각되어 있다.

발해의 이불병좌상 (도쿄국립박물관 소장)

발해의 이불병좌상 (도쿄국립박물관 소장)

이러한 거불을 조성한 시기는 언제쯤일까?

원풍리 마애여래좌상의 상호는 10세기대 조성된 대형 석조불상들의 얼굴과 상통하는 점이 있다. 또한 10세기 후반경 오월에 유학을 갔던 승려들이 귀국하면서 『법화경』 신앙이 고조되었던 사회적 분위기가 이불병좌상의 조성에 영향을 미친 것으로 알려져 있다.

고려시대 광종은 다양한 불교조각을 조성하여 종교 및 정치적으로 민심의 향배를 자신에게 우호적으로 바꾸고자 시도하였던 왕이다. 그는 불교가 국교였던 고려시대에 신앙의 대상이었던 불상이 정치적으로 어떠한 상징성을 가질 수 있는지 매우 잘 이해한 영민한 왕이었다. 원풍리 마애이불병좌상의 조성 역시 당시 정국을 주도하려는 광종의 의도가 반영된 불상으로 여겨진다. 원풍리 마애이불병좌상은 종교적으로 신앙의 대상이며 정치적으로 왕의 권위를 상징하는 복합적 의미를 내포하고 있다. 후삼국시대를 포함한 10세기 대에는 종교성과 더불어 강한 정치적 상징성을 내포하고 대형 불상들이 많이 조성되었다. 특히 10세기 후반기인 광종대에는 이러한 특징을 갖고 있는 불상의 제작이 두드러졌다. 따라서 이곳의 마애이불병좌상 역시 10세기 후반경에 조성된 광종대의 시대적 상황과 조각사의 흐름이 잘 반영된 의미 있는 ‘마애이불병좌상’이라 할 수 있다.

참배객 한 분이 절하는 동안 다시 전체를 둘러본 후 촬영을 위해 카메라를 삼각대에 설치하고 뷰파인더를 통해 전신을 자세히 보니 풍화 작용에 의해 마모가 심하고 크고 작은 구멍이 많이 뚫려 있다.

아랫마을에서 자주 찾아온다는 한 참배객(82세의 그분은 마애불을 참배하고 나면 소원이 이루어지는 것 같아 매달 초하루에 이곳을 찾는다고 했다.)에게 물어보니 6.25때 총탄으로 인해 파손되었다고 하니 전화(戰禍)의 상처를 보는 듯하여 마음이 싸하다.

잠시 있으니 어느 사찰의 신도들인지 10여 명의 참배객들이 삼배를 올린 후 나에게 목례를 하고 휴대폰을 건네주며 단체 촬영을 요청한다.

촬영 후 나는 그들에게 “여러분 저 위에 앉아 계시는 두 분의 부처님이 불국열차에 여러분들을 태우고 반야심경 마지막 구절인 ‘아제아제 바라아제 바라승아제 모지 사바하.(가라 가라 어서 가라 피안의 세계로)’를 설(說)하며 달리는 것 같지 않습니까?” 하고 너스레를 치니 모두들 고개를 끄떡이며 마애불에서 느낀 나의 감정에 동감하고 있다는 걸 박수로 화답한다.

답사를 마친 후 내려오는 계단 중간에서 올려다보니 숭불정책을 바탕으로 창건했던 고려시대의 불교문화, 그 문화 중의 하나인 마애불에서 출발 전에 갑자기 치솟는 증기기관차의 스팀처럼 불성(佛性)의 아우라가 주위에 퍼지는 걸 느끼며 계단을 내려왔다.

“가떼가떼 빠라가떼 빠라상가떼 보디 스와하”(산스크리트어)